Время отдыха: с 10.09 по 23.09. 2019 г.

АРМЕНИЯ

с 10.09 по 23.09. 2019 г.

https://www.otzyv.ru/read.php?id=215288 — Часть 1. — впечатления о Ереване

https://www.otzyv.ru/read.php?id=215289 — Часть 2. — музей, танцующие фонтаны, коньячный завод и рестораны Еревана

https://www.otzyv.ru/read.php?id=215605 — Часть 3. — церкви, храмы, монастыри в округе Еревана… И «Чертова Пасека» или «Каменная Симфония»

https://www.otzyv.ru/read.php?id=215751 — Часть Заключительная(но не последняя). Релакс на Севане в апарт-отеле «Tsovasar Family Rest Complex»

https://www.otzyv.ru/read.php?id=216255 — Часть 6. От Еревана до Гориса (Хор Вирап – Винный завод Арени — Нораванк – Джермук — Горис).

Часть 7. От Гориса до Севана (Горис — Караундж – Селимский перевал — Айраванк – Севанаванк).

(20 сентября 2019 г.)

Караундж.

В 10:20 утра следующего дня, то есть 20.09.2019 – мы покинули Горис и поехали в обратную сторону. Через 30 километров свернули на проселочную дорогу

А затем машина остановилась и дальше мы пошли пешком. На машине дальше нельзя – заповедная зона!

Здесь находится Историко-культурный заповедник Караундж (что значит «поющие камни») или Зорац-Карер («каменное войско»).

На стенде опять приписка о благодарности ЕС и американскому народу… Интересно, если при этом текст не отражает точку зрения ЕС и Правительства США… :)) Я уже писал об этой приписке на информационных стендах, когда писал о Эребуни…

Древние базальтовые мегалиты высотой от 1,5 до 3 метров, выстроенные в некоем достаточно хаотичном, но всё же порядке на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря.

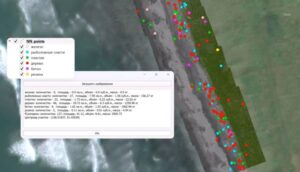

Всего здесь 223 камня весом до 10 тонн, причем 70 из них имеют округлые отверстия диаметром 4-5 см. в своей верхней части, явно рукотворного происхождения.

Второе название, Зорац-Карер – вероятно связано с тем, что камни, стоящие здесь веками, напоминают застывших воинов. А вот почему поющие понятно не совсем.

Еще Караундж называют армянским Стоунхенджем, но по возрасту первый древнее второго, так как возраст этого комплекса трактуют по-разному, но определяют в пределах V-II тысячелетия до нашей эры.

Назначение этого сооружения, как и других подобных датируемых далекой древностью, является предметом спора ученых. Версии есть различные, начиная от банального загона для скота, а отверстия служили, для того чтобы натягивать ремни, веревки, шкуры и прочие оградительные предметы. Но что-то получается очень трудозатратный загон. Притащить сюда эти не очень легкие камни, установить их вертикально, проделать в них отверстия… Проще, наверное, все-таки было воспользоваться таким строительным материалом как дерево.

Другая версия, что это кладбище, тем более, здесь есть древние захоронения, некоторые из них относятся к 3 тысячелетия до нашей эры. Вполне логично. Если для фараонов строили грандиозные пирамиды, то возможно здесь, для какого-то местного правителя могли возвести и данную конструкцию.

Следующая версия – древняя обсерватория, что отверстия сделаны не просто так, а соосны с движениями звезд и светил. По этому поводу здесь даже была экспедиция из профессоров Оксфорда под руководством армянина по происхождению по фамилии Варданян. Они изучали движение небесных тел и соотносили их с отверстиями в мегалитах, и даже в общем-то подтвердили гипотезу о древней обсерватории.

Ну и есть вообще сногсшибательная версия – что здесь находился древний космодром. Роль мегалитов при этом конечно, не вполне ясна. Что-то вроде ориентиров для посадки.

Установленные мегалиты можно разделить на несколько частей: центральный эллипс (45 на 36 метров из 40 камней), две ветви, северная и южная, северо-восточная гряда и гряда камней, пересекающая центральный эллипс. А также имеется и ряд отдельно стоящих камней.

В центре эллипса находятся непонятные руины предположительно ритуального характера – курган, искусственно насыпанный из камней, с прямоугольной гробницей по центру, причем внутренние стенки гробницы весьма аккуратно подогнаны из камней.

Гид сказала, что обычно здесь дуют сильные ветра. Но нам повезло, было практически безветренно, пригревало солнышко и пахло сухими степными травами в которых улавливались и нотки полыни.

Вот такой куст шиповника весь пыльный и сухой…

Кругом открытое пространство – складчатые и плюшевые горы. Место весьма своеобразно красивое.

Почему-то хотелось упасть на спину в сухую растительность и смотреть в безграничную синь неба… На небе не было ни облачка.

Но как люди современные и солидные, этого мы не сделали (а жаль). А просто полюбовавшись окружающим пейзажем, пошли обратно к машине…

Селимский перевал.

Далее мы возвращались по дороге по которой ехали вчера. Опять проехали Спандарянское водохранилище, Воротанский перевал, ну а когда проехали город Ехегнадзор, то повернули на север. Наш путь лежал к озеру Севан.

Много веков назад, даже пожалуй, несколько тысячелетий — здесь пролегали караванные тропы, бывшие тогда единственными торговыми путями между Причерноморьем и Центральной Азией. Позднее здесь пролегли маршруты Великого Шелкового Пути. И в этом месте путь был не из легких, нужно было пересечь горные хребты. Дождь, снег, жара и самое главное горы… Путь все время верх. Изматывающий, а порой и смертельно опасный, если застигнет непогода, или снежные заносы станут непреодолимым препятствием…

И дорога через этот горный перевал практически отсутствовала здесь вплоть до XXI века. Чтобы проехать с юга Армении до Севана на автотранспорте, нужно было сделать круг через Ереван, а это 200 с лишним километров.

Только в 2003 году американский миллиардер армянского происхождения Кирк Киркоян, решив помочь Родине своих предков, вложил деньги своего фонда и благодаря этому была построена дорога через Селимский перевал.

Но Селимский это тюркский топоним (Селим – турецкое имя, от искаженного арабского Салим), поэтому в Армении его называют Варденисским перевалом, так как дорога пролегает через Варденисский хребет, лежащий к югу от озера Севан. Но название, сложившееся веками, все-таки превалирует, и в большинстве случаев – это Селимский перевал.

Итак, дорога от Ехегнадзора бежит вполне себе ровненько (около 12 км.), ну а потом начинаются горы, и она начинает очень сильно петлять и лезть в горы, все выше и выше. Серпантин тут очень неслабый. Но состояние дороги очень хорошее, в сравнении с дорогами по Армении в целом.

Извиваясь как змея, дорога-серпантин петляет еще где-то 20 километров и поднимается на высоту 2500 метров над уровнем моря. А затем мы достигаем места, которое было иногда просто спасительным для путников прошедших веков. Здесь находится караван-сарай…

Караван-сараи выполняли весьма разнообразные функции, они представляли собой особый мир со своими нравами и обычаями. Это был не только отель, но и если говорить современным языком — многофункциональный деловой центр. Здесь узнавали последние коммерческие и политические новости, здесь проводились переговоры с купцами из других городов и стран, пользовались услугами секретарей, советчиков и писцов, находили посредников для заключении торговых сделок, покупали пищу и получали все необходимое для ночлега, отправляли письма или же посылали гонцов. Караван-сараи были и своего рода биржей, влиявшей на понижение и повышение цен. Одновременно это был и банк — здесь же можно было получить денежные ссуды под товары или под вексель. Сюда стекалась информация о надежности и добропорядочности купцов, ведущих торговлю на караванных путях. Словом роль караван-сараев для торговли в средние века была необычайна высока. А в суровых условиях гор и пустынь они иногда и просто спасали путников от гибели.

Караван-сарай как и перевал называется Селимским. Находится на восточном склоне Селимского перевала на высоте 2410 метров над уровнем моря. Длина караван-сарая 35,5 метров. Здание выложено из чисто отесанных базальтовых плит. Двускатная крыша его покрыта большими каменными плитами, уложенными наподобие черепицы.

Здание Караван-сарая состоит из трехнефного зала (13 х 26 метров) с перекрытием под конической кровлей (для приюта животных). В конце зала – два смежных помещения, предназначенных для ночлега людей.

Его большой трехнефный интерьер занимает площадь 298 квадратных метров. Девять световых проемов освещали его помещения днем, в ночное время в них горели масляные светильники, устанавливаемые на кронштейнах. Караван-сарай не отапливался, помещения, предназначавшиеся для людей, обогревались жаровнями. Вода из близлежащего родника по гончарным трубам поступала в центральное помещение, где при входе справа были сделаны два корыта для водопоя.

Соображения обороны и защиты постояльцев от возможного нападения грабителей диктовали отсутствие в караван-сараях окон при минимальном числе входов – обычно ворот с деревянными створками, нередко обитыми металлом. Они запирались изнутри брусьями, входившими в устроенные в стенах гнезда. Двускатная крыша выполнялась из больших каменных плит, обработанных в форме черепицы.

Вопросы сейсмостойкости этих сооружений постоянно занимали армянских зодчих. Караван-сараи имели компактные планы, в основном прямоугольные. Высота зданий была невелика, для придания большей устойчивости их частично заглубляли в землю. Толщина стен в них достигала метра, что наряду с приданием устойчивости служило утеплению неотапливаемых зданий.

Маршруты караванных путей не изменились в течение многих столетий, так, из письменных источников известно, что на месте Селимского караван-сарая ранее существовал другой, древний, возведенный в IV-V веках.

На двух последних фото — ердики со сталактитовыми обрамлениями (световые отверстия в крыше).

К востоку от караван-сарая сохранилась, наполовину вросшая в землю, сводчатая часовня.

Караван-сарай начал строиться в 1326-1327 годах, а завершен был в 1332 году. Строительство заказал князь Чесар Орбелян и его братья. Изображения быка и барана на фасаде строения являются геральдическими знаками династии Орбелянов.

Также весьма искусно выполнен вход со сталактитовым орнаментом.

Текст надписи внутри караван-сарая гласит:

«Во имя всемогущего Бога, в 1332 году во времена властителя мира Буссаид хана, я, Чесар, сын князя-князей Липарита и моя мать Анна, и внук Иване, и мои братья, статные, как львы, князья Боиртел (Буртел), Смбат и Эликум из династии Орбелянов, и моя жена Хориша, дочь Вардана из рода Серикариманов [и …], построили этот духовный дом на наши средства во имя спасения душ наших и наших родителей и наших братьев во Христе, а также моих здравствующих братьев и сыновей – Саргиса, священника Ованеса, Курда и Вардана. Молим вас, странников, помянуть нас во Христе. Строительство было начато в период священнослужения Есаи и закончено благодаря его молитвам в году 1332-ом».

Эликум о котором идет речь в тексте является правнуком князя Эликума Орбеляна, последнего независимого правителя, похороненного в Часовня Святого Григора в Нораванке.

Разрушенный в XV-XVI веках, караван-сарай восстанавливался с 1956 по 1959 годы.

От караван-сарая открываются прекрасные панорамные виды на горы, ущелья и серпантин дороги. И поражает полное отсутствие людей. И даже ни одна машина не проехала мимо, пока мы там находились.

Мы трогаемся в дальнейший путь. Собственно после преодоления перевала, дорога опять становится ровной.

Слева от дороги мы видим гору с как бы срезанной верхушкой. На самом деле гора завершается кратером – это потухший вулкан Армаган (2829 м) — природный памятник Армении. В кратере вулкана находится озеро, диаметром в 50 м и глубиной в 15 м. Принадлежит Армаган Гегамскому хребту.

А проехав еще немного, мы издали начинаем видеть громадную голубую линзу, отделенную от неба лишь заозерной полоской гор.

Это – озеро Севан. От Селимского караван-сарая до озера около 30 километров. Дневной переход древнего каравана…

Вид впечатляющий и завораживающий – природные красоты Армении!

Доехав до города Мартуни, едем вдоль западного берега Севана…

Айраванк.

Едем вдоль берега Севана и видим указатель на поворот направо. Спрашиваю у гида, что там находиться… Оказывается монастырь Айраванк. В программу тура посещение его не входит, но если мы хотим посмотреть, то посмотрим – предложила гид. И мы заехали посмотреть…

Монастырский комплекс Айраванк находится на северо-восточной окраине села Айраванк, на скалистом мысе берега озера Севан. Сохранились церковь Сурб Степанос IX века и притвор XIII века постройки.

Идем по ступенькам мимо рыжих от древности камней…

Церковь возведена из грубо обработанных камней (черного базальта), чисто тесаны лишь угловые и другие связывающие камни. Монастырский комплекс Айраванк имеет необычную для Армении архитектуру: внутренняя округлость всех апсид церкви проявляется в ее внешнем облике. Входы открываются в южной и западной апсидах.

Парадный вход в монастырь обрамлен множеством крестов, которые уже вот много сотен лет наносят на монастырские стены приезжающие сюда паломники. Вход не настолько пышно оформлен, как в других подобных храмах XIII-XV веков. Портал закрывается скрипучей дверью.

Когда-то прямо над обрывом находился второй вход, к которому вела крутая узкая тропинка со двора. В настоящее время этот вход завален.

Церковь – крестообразное четырехапсидное центрально-купольное сооружение. Свет в церковь попадает через узкие оконные проемы. Архитектор скорей всего использовал эту игру света как художественный эффект, чтобы украсить лучами солнца довольно мрачное внутреннее убранство храма.

Притвор – двухколонное сооружение примыкает с западной стороны к церкви. Над центральным квадратом, углы которого имеют сталактитовое обрамление, высится восьмигранный купол с ердиком (световым отверстием). Купол изнутри облицован косо уложенными камнями черного и красного туфа.

Надписи свидетельствует, что притвор построен настоятелями братьями Нерсесом и Овсепом в 1211 году.

Купол церкви рухнул в конце XIX века. Во время раскопок на территории комплекса (1952, 1972-1973 годах) были найдены украшения, оружие, орудия труда, сосуды, светильники и различные предметы эпохи средней бронзы и железа. В 1977-1980 годах церковь была полностью восстановлена.

Вокруг монастыря находится множество надгробий и хачкаров, которые являются частью древнего кладбища. Самые древние датируются VI веком.

На расстоянии километра от монастыря находятся развалины крепости, которая датируется III тысячелетием до нашей эры — Бердкунк. Существует легенда, что Айраванк некогда был связан с крепостью подземным путем, и, поэтому назывался Айриванк («пещерный монастырь»).

Другая легенда связана с нашествием Тамерлана в XIV веке.

Известно, что Тамерлан отличался жестокостью, и покоренные народы зачастую нещадно вырезались и уничтожались всеми возможными способами. Когда его войско дошло до Айраванка, наставник монастыря бросился в воды озера, дабы не видеть разрушение монастыря. Однако, по воле Божьей он не тонет, а просто может идти по водной поверхности, аки посуху. Пораженный увиденным, Тамерлан приводит к себе наставника и обещает выполнить любое его желание. Наставник просит, чтобы окрестных жителей не убивали, а привели к нему в монастырь, в таком количестве, сколько сможет вместить в себя монастырь. Великий завоеватель, усмехается и соглашается. Люди начинают заходить в монастырь; помещаются абсолютно все жители окрестных сел, и за пределами храма никого не остается. Тамерлан удивлен этим, и велит своим воинам проверить, как такое возможно… И тут он видит, что из окон храма начинают вылетать голуби… Огромное множество голубей! Божественным провидением люди были превращены в голубей и тем избавлены от лютой смерти. С этого дня монастырь был назван Ованаванк или монастырь Айр Ована (монастырь батюшки Ована), по имени наставника Ована. Также он имел название — Мардагавняц («агавняц» — голуби, «монастырь людей-голубей» — буквальный перевод), а Айраванк и трактуется исходя из сочетания слов «айр» — «батюшка» и «ванк» — «монастырь»… То есть «Батюшка-монастырь».

Поэтому то в разных источниках название монастыря и пишется – то Айриванк, то Айраванк…

Вот такой легендарный этот монастырь, с туманным смыслом в своем названии. Больше 10 веков стоит над синим озером и хранит тайны прошлого…

Виды от монастыря на озеро весьма живописные…

А к югу от него виден корпус заброшенного санатория, тоже похожий на древний замок… Драконов и принцесс не хватает… :))

Ну а мы едем дальше…

Севанаванк.

Продолжаем ехать вдоль озера и въезжаем в город, носящий одноименное название с озером – Севан. Основан он был как поселок Еленовка, русскими переселенцами-молоканами в 1842 году на месте, где река Раздан вытекала из озера Севан. В северной части к городу примыкает скалистый полуостров, который буквально не так давно был островом.

Но после реализации планов по уменьшению площади озера с помощью каскада ГЭС на реке Раздан вода сильно отступила (подробности об озере, в одном из моих предыдущих отзывов — https://www.otzyv.ru/read.php?id=215751)

На полуострове в настоящее время находятся отели, множество кафе и песчано-галечные пляжи. То есть Севан стал своего рода городом-курортом для ереванцев. Когда в столице Армении в июле-августе стоит жара, ее жители стремятся приехать отдыхать на Севан – «Армянское море».

Но с этой точки зрения город нас не интересует, а интересует нас монастырь основанный первоначально вроде бы еще в IV веке, самим Григорием Просветителем, на скалистом острове на месте языческого храма в 305 году…

Археологические раскопки на месте расположения монастыря обнаружили признаки поселений Неолита и Бронзового века.

В VIII веке на острове обосновался монастырь. Остров в то время отделяло от берега около 3 километров прозрачной озерной воды, в которой водилось много рыбы, промыслом которой и жила монашеская обитель.

Положение острова было столь удобно, что монашеская братия стала увеличиваться, и монастырь начал расширяться. Вокруг монастыря была выстроена стена, со сторожевой башней с небольшими воротами. После этого были возведены новые храмы, кельи и хозяйственные постройки.

До IX века в монастыре было два храма: маленькая церковь Сурб Карапет (Святого Ионна Крестителя) и просторная трехнефная церковь Сурб Арутюн (Церковь Вознесения), сооруженных как сказано выше Григорием Просветителем.

Монастырь же называется Севанаванк – что можно расценить и как «монастырь на Севане» и как «Черный монастырь». Второе название видимо из-за того, что храмы были построены их черного базальта (как и монастырь Айраванк, также находящийся на берегу озера Севан).

Сегодня на высокой горе, над озером возвышаются также лишь два храма – Сурб Аракелоц и Сурб Карапет, стоящие среди множества древних хачкаров. А было время, когда храмов и строений было гораздо больше.

Надписи на южной стене церкви Сурб Аракелоц (Святых Апостолов) указывают на расширение монастыря с именем царевны Мариам – дочери основателя династии Багратуни – Ашота I Багратуни. Во время правления династии Багратуни в течение 200 лет в стране определился рост экономики и культурный подъем — началось строительство церквей и монастырей, в том числе и в Севанаванке. Поэтому монастырь называли также и «Мариамашен», то есть построенный Мариам.

По утверждению армянских историков царевна Мариам, дочь Ашота I Багратуни и супруга Сюникского князя Васака Габура, дала обет построить 30 церквей в память рано ушедшего из жизни ее супруга. Посетив Севанаванк и встретив там будущего Католикоса, Маштоца Егивардеци, она жертвует средства на реконструкцию монастыря и сооружение церквей Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин (святых Апостолов и Святой Богоматери).

Были также построены монашеские кельи, вспомогательные сооружения и притвор с четырьмя колоннами, пристроенными к церкви Сурб Аствацацин.

Из летописи XIII века митрополита Сюника Степаноса Орбеляна:

«В это время на острове Севан блистал своим благородством Маштоц. После многих лет аскетической жизни он во сне получает наказ построить церковь 12-ти апостолов и основать там монастырь. Для этой цели по озеру к нему во сне приходят 12 апостолов и указывают место для строительства монастыря.

Будучи под влиянием подобного видения, супруга Васака Сюна госпожа Мариам приходит к Св. Маштоцу и выпрашивает его согласие на постройку красивейших церквей – одну в честь святых апостолов, а другую – Св. Аствацацин (Богородицы). И вот построили богато украшенный дом Бога и боголюбивых людей в 323 году по армянскому календарю (874 г.)».

Сыграл свою роль монастырь и в истории Армении — летом 925 года. Во время нашествия арабов царь Армении Ашот II (Ашот Еркат или Ашот Железный) укрылся в монастыре на острове. Арабский военачальник Башир с 2500 войском, ожидал на берегу, что Ашот Еркат, у которого было всего 250 воинов, сдастся на милость победителя. Поэтому когда около десятка лодок двинулись с острова в сторону арабского стана, те нисколько не сомневались, что армяне плывут сдаваться. Арабские воины практически без всякого оружия собрались на берегу, собираясь торжествовать победу над Багратидским царем. Размещенные в лодках 70 лучших лучников царя Ашота, когда лодки приблизились достаточно близко к берегу, открыли интенсивную стрельбу из луков по столпившимся арабам. В их рядах началась паника, которая исключила возможность всякого организованного сопротивления. Армия Башира обратилась в бегство. Пользуясь успехом, лучники, вместе с остальной частью армянских воинов, а также и ополчения соседних сел перешли в рукопашную и окончательно разгромили противника. Со стороны арабов погибло около 2000 человек, со стороны армии Ашота II, только около 50 человек. Разгром превосходящего силой врага был полный. Севанская битва явилась поворотным пунктом в семилетней войне. После этого сражения армянские войска получили стратегическую инициативу, впоследствии выиграв войну. Арабский халиф послал Ашоту Еркату корону и признал его «шахин-шахом» («царём царей»).

В течение достаточно сложной армянской истории монастырь не раз разрушался и опустошался нашествиями захватчиков, коих в этих местах побывало превеликое множество. Его очередное восстановление началось с возрождения в 1441 году Первопрестольного храма в Эчмиадзине. В 1451 году здесь была основана школа Севанаванка, учебная программа которой повторяла программу Университета Татевского монастыря.

В XIX веке в монастырь отправлялись для «перевоспитания» монахи «сбившиеся с истинного пути» или по-другому согрешившие. Здесь был установлен очень строгий режим.

В советские годы монастырь был закрыт (церковь Сурб Аствацацин была разрушена в 1931 году, а камни использованы в качестве строительного материала для строительства дома отдыха на Севане). Монастырь пострадал от землетрясения 1936 года, но начиная с 1990 года, началось его возрождеие. Севанаванк считается одной из самых популярных историко-культурных достопримечательностей Армении. Народу здесь было очень много…

Комплекс монастыря составляют церквей Сурб Карапет и Сурб Аракелоц, руины притвора церкви Сурб Аракелоц, частично (науровне фундаментов) восстановленные монашеские кельи и остатки руин Сурб Арутюн. От церкви Сурб Аствацацин и ее притвора вообще не осталось ни каких следов. Все сооружения комплекса расположены в юго-западной части холма.

Маленькая церковь Сурб Карапет представляет собой купольное, крестообразное в плане, сооружение с тремя апсидами.

Трехапсидная конструкция известна также под названием «трилистник», заимствованная из готической архитектуры, в которой центр церкви сделан в форме трехдольного листа (сформированного из трех, частично перекрывающихся кругов). Обрамление юго-западного входа отличается аскетичной простото.

Церковь самая древняя в комплексе, на этом месте она существует с IV века, в конце IX века церковь была полностью перестроена, а в конце XX реконструирована. Она великолепно вписывается в рельеф, образуя красивые пейзажи…

Внутри все скромно…

Такую же Богородицу, как на последнем фото, мы видели в Эчмиадзине, только несколько в других красках…

Между церковью Сурб Карапет и Сурб Аракелоц располагаются руины оставшиеся от монашеский келий и «Академии» некогда находившейся здесь.

Притвор церкви Сурб Аракелоц сейчас существует только в виде развалин, он примыкал с западной стороны к церкви Сурб Аракелоц. Его постройка датируется то ли IX, то ли X веком. Сохранились фундаменты 6 колонн.

Двери в церковь Святых Апостолов (Сурб Аракелоц) – потрясающая резьба по дереву!

Эта просторная церковь была построена одновременно с церковью Сурб Аствацацин (Богоматери) в IX веке.

Она имеет удлиненную западную сторону, образующую прямоугольный зал.

По сторонам основной апсиды расположились две молельни: вход в правую (юго-восточную) устроен с центрального зала, а в левую (юго-западную) – снаружи.

Восьмигранный барабан венчает основной зал, поддерживаемый арками, поднимающимися от прямоугольного основания.

На западной стороне церкви, открытое пространство, здесь арка намного шире, вследствие чего принимает на себя значительную часть веса купола. Подобные церкви стали во множестве строить в IX веке на всей территории исторической Армении, однако большего размера.

В церкви Сурб Аракелоц находится уникальный хачкар. Всего таких хачкаров известно шесть. Один из них находится в Эчмиадзине, но мы, когда были там, на него не обратили внимание, так как гид нам про него ничего не сказала. Эти хачкары уникальны тем, что на фасаде вместо традиционного креста изображена сцена распятия Христа. Такие хачкары у армян назывались «Всеспасителями», и им приписывалась способность исцелять всяческие болезни.

Так вот именно такой хачкар и находится в монастыре Севанаванк. Правда, его в середине XIX века привезли сюда из деревни Норашен, находящейся по ту сторону озера, южнее от тогда еще острова с монастырем.

В центре хачкара изображена сцена распятия Христа.

Под ним сцена рая, где с куста свисают гроздья винограда. Иисус держит в левой руке посох с крестом, правой рукой ограждает Адама и Еву, к которым приближается змей-искуситель.

Наверху сцены распятия изображены евангелисты в образе тетраморфа (ангел, лев, бык, орёл).

По бокам хачкара тоже очень интересные детали. Слева сверху изображены весы справедливости, как и в реальном мире чаша со злом перевешивает чашу с добром, чему способствует неизвестный зверь символизирующий Сатану. Под весами трое бородатых людей.

Справа распятия – Богородица, держащая в руках спеленатого младенца-Иисуса. Под ними коза и осёл – символ хлева, в котором родился Христос.

А еще ниже, скорее всего три Волхва в царских одеяниях и коронах, явившиеся с вестью о рождении «Спасителя человечества». А может Волхвы это как раз трое бородатых людей. А три царя, по-моему, упоминаются в Библии, также в связи с Рождением Христа, или в связи в Апокалипсисом, не помню точно…

В самом верху хачкара надпись: «Святой крест на добрую память о Айрапете и Ребекке, помните Христа. Год 1653. Камнерез Трдат.»

Об этом хачкаре нам рассказала наш гид из «Йур-сервис» — Анаит. А так вполне возможно, мы просто бы прошли мимо него, особо не обращая внимания на очередной хачкар…

При этом она еще сказала, что XVII век, указанный на хачкаре, скорее всего какая-то ошибка, Или надпись была нанесена позднее, так как по всему своему стилю, отнести его к этому времени нельзя, а скорее всего его создание относится к времени монгольского нашествия в Закавказье, чем и объясняется монгольский халат Христа, и его косы…

В Севанаванке вообще находится очень большая коллекция хачкаров и их фрагментов, которые являются прекрасными летописцами разных периодов истории монастыря. Наиболее интересны из них те, которые сделаны из зеленого камня (андезита), добытого в районе Севана.

Замысловатая вязь узоров этих камней противоречит аскетическим устоям монастыря, что выделяет их из ряда других.

На склоне холма Севанского полуострова, чуть ниже действующей церкви Сурб Аракелоц, среди хачкаров, есть одинокое надгробие, на котором высечено: «Капитан Ерванд Гаспарян Ованесович, 1872 – 1946».

Кто же удостоился чести быть похороненным в этом священном месте рядом с духовными отцами? Личность весьма неординарная. Он участвовал в восстании на острове Крит против турецкого владычества, оборонял Одессу в Первой Мировой войне, участвовал в Гражданской войне, а затем приехал и навсегда связал свою судьбу с Арменией, с Севаном, выполняя поставленную перед ним задачу заложить основы судоходства на озере. Которую он выполнил, преодолев все трудности и подводные камни, возникавшие на его пути…

https://www.golosarmenii.am/article/50596/kapitan-ervand-gasparyan

Все что осталось от церкви Сурб Арутюн, которая была старейшей постройка Севанаванка, по легенде ее заложил сам Григорий Просветитель в 305 году, то есть в самом начале христианизации Армении. От церкви остались одни лишь руины, но по ним можно судить о ее больших размерах. Она являлась одной из уникальных в Армении в V веке центральнокупольных базилик.

Ну а перед нашими глазами, современная картина — два оставшихся от монастыря древних храма возвышаются над Севаном, словно два стража охраняющие синеву раскинувшегося вокруг озера, историю этого места с его древними руинами, это небо, эти горы вокруг. А вокруг парят чайки, суетятся и ищут корм, как и много-много лет назад…

Да пейзажи вокруг просто потрясающие…

А храмы видны даже и с противоположного берега, к югу от полуострова, куда мы отбыли после посещения Севанаванка, отдыхать на берегу «Армянского моря» — этого высокогорного озера, после наших вояжей по различным уголкам этой древней земли…

В этой двухдневной экскурсии переплелись весьма значимые монастыри Армянской церкви с природными красотами и даже мистическим «древним космодромом» — такое сочетание весьма оптимально, так как одни монастыри и церкви приедаются, и становятся похожи друг на друга, в восприятии, да и история их начинает путаться в голове… :))